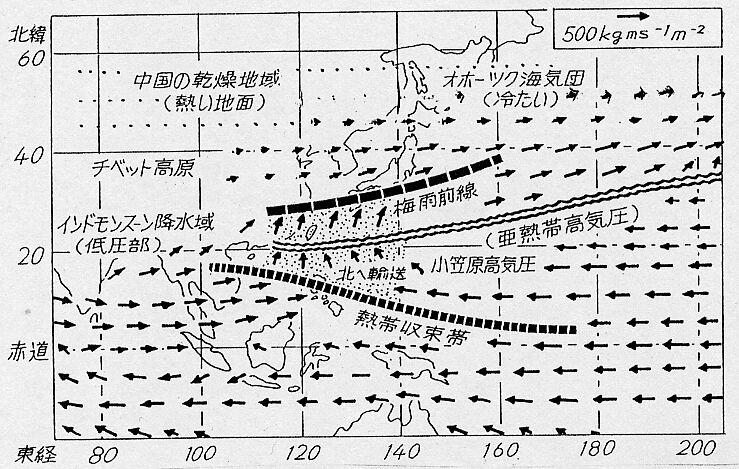

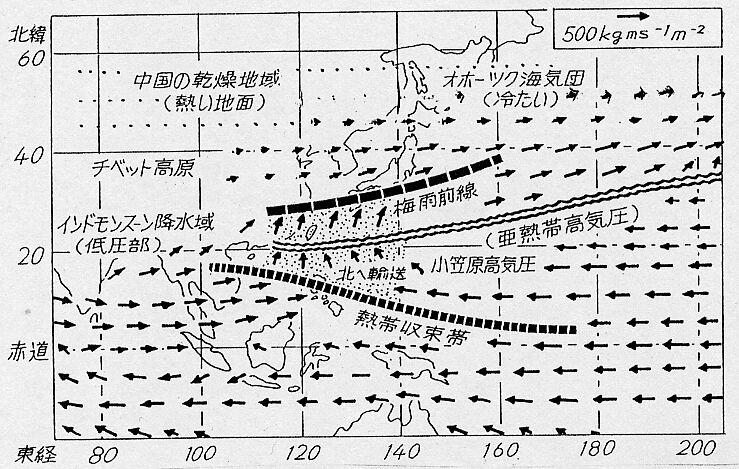

影域:亜熱帯高気圧域の中でも,特に水蒸気が多い。

梅雨前線の活発な期間で平均した水蒸気輸送場の模式図

(児玉,安正氏の論文(気象集誌,1992年8月号)の図を改変した加藤

(1998,子供の科学))を更に一部改変。

東アジアの気候システムについて,幾つかまとめてみました。中学校や高校の教科書で習った内容と異なる部分もあると思います。地球科学の分野では特に,皆さんの目の前にある身近な現象であっても,学問の発展に伴って見方が大きく塗り変えられるのです。

掲載項目

【日本は砂漠のできる緯度】

集中豪雨による災害もありますが,水資源という点では,北海道を除く日本では1年間に九州で約2000ミリ,関東でも約1400ミリ(岡山でも1200ミリ近くある)という雨の恵みを当たり前のこととして生活しています。

しかし地球全体でみれば,この緯度は,熱帯収束帯での上昇気流に対する下降気流によって作られる「亜熱帯高圧帯」にあり,サハラ砂漠北部や中東など,年降水量数100ミリ足らずというのが,この緯度帯の特色なのです。そういう場所で,「常識はずれな」たくさんの雨をもたらすのが,梅雨・台風・秋雨になるわけです(西日本は,その中でも特に,梅雨の役割が大きいのです)。

【梅雨:西は大雨,東は梅雨寒】

「梅雨はしとしとと雨の続く季節」と書いてある本も多いですね。東日本では,オホーツク海から地上付近に吹き出す寒気の影響で,確かにそのような梅雨寒の天気が続きやすいのです。

しかし西日本では,梅雨本番(入梅は6月上旬ごろですが,降水量が特に大きいのは,6月下旬から7月前半)になると,発達した積乱雲の集団(「クラウドクラスター」と言います)がたくさん出現し,頻繁に集中豪雨をもたらします。1つ1つの集中豪雨は,時間的・空間的に集中して起きますが,そのようなイベントが連日,場所を少し変えてあちこちで起きやすくなるため,梅雨全体でみれば,西日本は広範囲で多量の降水量があるわけです。

よくマスコミでも,『梅雨が明ける前に「梅雨末期の大雨」がある』といわれることがあります。しかし,西日本に関しては,「梅雨明け直前」に限って豪雨が起こりやすいというのではありません。むしろ,梅雨本番を通して,「豪雨が日常に起きやすい季節」と認識すべきなのです。

【小笠原高気圧は梅雨前線へ多量の水を運ぶ】

前の項目で述べたような多量の雨を,クラウドクラスターの頻出に伴ってもたらすには,多量の水を急速に梅雨前線へ運び込む必要があります。その役割をはたしているのが,小笠原高気圧の西半分を回る,地上数kmまでの強い南風です。

これは,北太平洋いっぱいに広がる亜熱帯高気圧である「北太平洋高気圧」の西端部ですが,「北太平高気圧」本体とは独自の振る舞いをします。そして,その独自の振る舞い如何によっては,猛暑や冷夏をもたらすなど,日本の夏の異常気象に重要な影響を及ぼします。

【グローバルなモンスーンが作る水のベルトコンベアー】

普通,亜熱帯高気圧域では風が弱いのですが,梅雨期に現れる小笠原高気圧域では,その中心近くまで先ほど述べた強い南風が広範囲で観測されます。

6月半ば頃のグローバルスケールでのインドモンスーンが始まると,南アジアからチベット高原へ伸びる地域では,多量の降水による凝結熱で大気の加熱が強まり,地上付近に広大な低気圧が夏を通して維持されます。その東の西太平洋亜熱帯域ではモンスーンの影響で小笠原高気圧が強められますので,強い東西の気圧差によって,小笠原高気圧の西半分の領域を回り込んで梅雨前線へ向かう南風が強まるからなのです。つまり,インドから西太平洋にかけて広がる熱帯のモンスーンの雨が,梅雨前線へ多量の水蒸気を運ぶベルトコンベアー形成に,本質的な役割を演じていることが分かります。

【大陸の梅雨前線の北西の空気は,中国の乾燥地域の地面加熱で熱い】

普通,前線といえば,暖かい空気と冷たい空気の境目ですね。しかし大きなスケールでみれば,梅雨前線の北側に必ずしも冷たい空気があると限りません。

東日本の梅雨前線の北側には,冷たいオホーツク海気団がありますが,大陸上の梅雨前線の北西側には,ゴビ砂漠・タクラマカン砂漠を中心とする乾燥地域が広く分布しています。これらの地域では,春になると地面の加熱が大変強くなり,日本の梅雨の時期には,地面温度が日中50〜60℃になることも珍しくありません。このため,大陸上の梅雨前線の北側の空気も,南側と同じような高温になっています。そして,普通の前線付近での雨の降り方とは色々と違ったプロセスで梅雨の大雨がもたらされることになるのです。

【オホーツク海高気圧の役割】

オホーツク海高気圧は,「集中豪雨をあちこちでもたらす梅雨前線の活動」を維持するために必ず必要なシステムではないと考えられます。しかし,東北日本の夏に冷害をもたらすヤマセの発現に関しては,オホーツク海・ベーリング海・三陸沖の冷たい海面上の空気を北東気流に乗せて日本列島沿いに特に顕著に南下させる,という重要な役割があります。このようにオホーツク海高気圧の持つ日本の夏の天候変動への影響は,やはり計り知れないものがあります。